打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口 分裂者宫崎骏|没有矛盾的人估计也是无趣的人

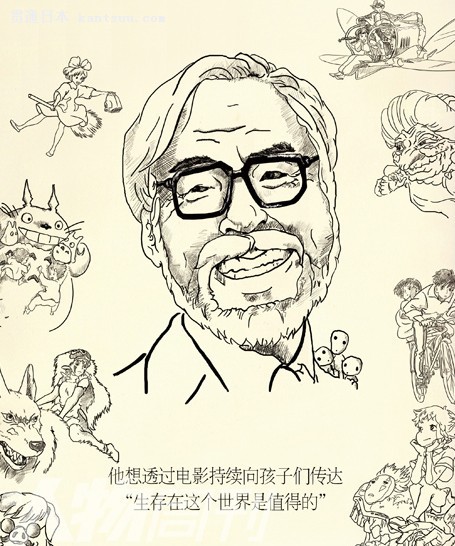

宫崎骏 插画王楷华

没有矛盾的人估计也是无趣的人

记者:娜乌西卡确实是很有魅力的少女。

宫崎:她的胸部很大吧!

记者:是的。(笑)

宫崎:那不是为了让她哺育自己的小孩,也不是为了让心爱的男人抱个满怀。我认为那样的胸部才能给予城里即将死亡的老爷爷和老婆婆一个温暖的拥抱。所以,我才把她画得那么大。

——1984年5月

72岁的宫崎骏这次没有罩在标志性的白色大围裙里。他穿着白西服,白须白发,只有眉毛还是黑的。9月6日,站在为他退休发布会赶来的六百多名记者前,宫崎骏批评自己:之前说过好几次退休,搞得大家都不相信了。

“但是这次……”他表情严肃起来:“是认真的。”

说完却噗嗤笑出来,笑完又不好意思似的,抬手挠了挠头顶的白发。

早在1987年,还是筹备《龙猫》的时候,他便在讲座上说过自己:一边嚷着要洗手不干,一边转头又与人谈论新的影片策划。“我自身的分裂也愈加深重。……一边说讨厌专职意识,一边在公司中却仅仅以才能来评价别人;一边宣称自己不想置言,一边却又频繁地指摘日本动画;一边怒吼着“日本动画,衰亡吧!”一边却又担心着失业的同行;……我明知要以如今的状况创作人性的作品,就必须忍受这非人性的现实,但却又心安理得地成为工作之奴。”

分裂感在宫崎骏的身上几乎无处不在。他是著名的反战主义者,同时也是著名的武器爱好者,十几年里上床必看同一本收录各式小国军机的书,“对武器和铠甲之类的兴趣是常人的3倍左右。”童年经历让他曾极度厌恶日本,批评起日本来毫不留情,但出国时,他又会视日本的荣辱为己任,一再提醒同行者要注意自己的行为举止。吉卜力工作室里,经验老到的员工会偷偷向新员工传授和宫崎骏相处的秘诀:你最好不要全盘相信他今天所说的话,因为他明天说不定又会提出一个完全不同的说法。

最后,宫崎骏总能把各种分裂处捏合在一起。在导演押井守眼中,宫崎骏的可爱之处是,“他的哲学最后总是一句话:好的东西就是好,管它什么逻辑!”而这一点让宫崎骏自己不知该喜欢还是懊恼,因为他发现,那种杂乱无章的处世风格、与矛盾和平共处的态度,继承自他从小以为是错误示范的父亲。许多年后,再被问到他身上的矛盾之处,他开始回答:“这是没办法的事情。没有矛盾的人估计也是无趣的人。”

现在,尽管看起来,他似乎已经变成他本人曾期望的“有着温厚的白发和胡须的老人”。其实,岁月并没有把他变得心平气和。他说,即使他很努力地想让自己变沉稳,却怎么也办不到。

“我的内心似乎住着一个我所不知道的‘宫崎骏’。”他在67岁时写道:“我是个在诸如凶残的部分或是愤怒、憎恶之类的情绪部分,都比别人强上一倍的人。明明是个偶尔会陷入失控的危险境地的人,却在日常生活中尽量压抑住这部分,因而甚至被认为是个‘好人’。这和我的真面目是不一样的。”

在共事近五十年的老朋友高畑勋眼里,宫崎骏“爱恨分明、感情丰富、过度期待他人的才华、为梦想破灭而呐喊叫嚷、对他人所作所为无法坐视不理、操心成性、爱说又爱做。急性子又容易放弃,结果把一大堆麻烦事往自己身上揽;不喜欢意志力薄弱、宽以待己和缺乏上进心的人,并且把他们看得很扁,可是却又忍不住伸出援手。……他有孩子气的一面,天真无邪又任性率真,所以会把自己的欲望表现在脸上。可是,却又因为有着比别人多一倍的律己、禁欲意志及羞耻心,因此经常想要加以隐藏,使得表现出来的行为显得曲折不可测。”

变成一个厌恶日本人的日本人

从小,我心里就有个疑问:我的出生,

是不是个错误?

——1998年4月

7月10日,吉卜力工作室发行了免费杂志《热风》的特辑“修改宪法”,工作室的三大支柱宫崎骏、高畑勋、铃木敏夫都在里面发表文章,反对修改《日本宪法》第二章第九条:“日本国民衷心谋求基于正义与秩序的国际和平,永远放弃以国权发动的战争、武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段”;“为达到前项目的,不保持陆海空军及其他战争力量,不承认国家的交战权。”

5000本杂志散到全国各大书店,几天就发光了。吉卜力工作室又在官方网站上公开了部分文章。文章和7月20日上映的反战主题新片《起风了》一起,让宫崎骏收到了“卖国贼”的骂声。

9月6日的退休记者会上,宫崎骏说:“铃木制作人因为谈论宪法一事已经受到威胁,说不定坐电车会发生危险,也不能装作不知道。”但他也不想因此修订自己这方面的言论。

“要是再早生一会儿的话,我大概会变成一个军国少年。”宫崎骏在《热风》里写道。比宫崎骏大6岁的主持人筑紫哲也,在跟宫崎骏对谈时曾描述过自己当年作为军国少年的样子:“战争结束那一年我10岁。当我发现有很多大人——尤其是一些优秀的人——对于我所坚信的非打不可的圣战怀着疑问,觉得那是错误的并予以反对,或是将自己的想法写在日记里时,我对自己的无知感到非常的震撼。想不到过了几十年的现在,那些人或许还在,但战争却不曾停止;那个10岁的孩子现在竟然还活在如此糟糕的大环境里,忍不住想追究上一代的责任,或说是全体的责任。”

战争并没有给宫崎骏留下太过深刻的直观印象。毕竟,战争结束时,他才4岁。他记得空袭,记得街道燃烧的情景,记得一点打输了的屈辱感。

某种程度上,宫崎骏甚至算是战争的受益者。他的父亲是“一个公开声明不想上战场,却又因为战争而致富的男人”。当兵时,在军队开拔前往中国前夕,宫崎骏的父亲提出要照顾老婆孩子不能上战场,这在当时是无法想象的举动,会被骂为“叛徒”。父亲如愿留下,在家族里开的宫崎飞机制造厂担任厂长,负责生产零式战斗机和其他一些军用飞机的配件。为了大量生产,技艺未精的工人也被找来充数,生产的瑕疵品相当多,但只要用钱打通关节就不会有问题。多年以后,宫崎骏第一次在电影长片中放弃了他的幻想世界,拍摄了他的封山之作《起风了》,讲述的便是二战期间零式战斗机之父堀越二郎因为热爱飞机而设计战斗机的故事。

战争带给宫崎骏的痛苦更多是在战争之后。贫穷而失掉自信的日本,总说“人类无可救药”的母亲,常常述说自己在中国杀人经过的叔伯,从不为自己生产战争武器和生产瑕疵品产生罪恶感的父亲,都让表面看起来开朗听话的宫崎骏,成长为一个内心纤细胆小的少年。他沉迷于战争故事,拼命地阅读战争书籍。他想:日本人应该是战争的加害者;叔伯们的行为应该是错误的;那么,由他们抚养长大的我,不就成了错误之下的产物……“我那廉价的民族主义终于被低劣的自卑感所取代,我变成了一个厌恶日本人的日本人。对中国、朝鲜及东南亚各国的罪恶感不时在我心中交战,甚至严重到让我否定自己的存在。”

他排斥父亲那样马虎度日的“低劣现实主义者”。父亲喜欢在女人堆里打滚,知道战争是傻瓜才会做的事,但如果一定要打的话,那倒不如趁机捞一笔。“什么做人的道理、国家的命运,全都与父亲无关。他惟一关心的是,一家人应该要如何活下去。”

宫崎骏成为了左派,却找不到可以舍身奉献的地方,看到镜中自己开朗快活的双眼都会无地自容。他急着想要肯定自己,告诉自己要有自己的根,却又忍不住讨厌日本和日本人及它的历史,也不喜欢日本的民间故事和神话传说。即使后来从事动画制作,也还是喜欢以外国为舞台的作品。

万物有灵且美

光是龙猫真实存在这件事,

就可以让小月和小梅获得解救。

只是存在而已……

一生当中只要

遇过一次龙猫就够了。

——1988年6月

宫崎骏重新认识和肯定日本已经是30岁之后。第一次从欧洲回来,他突然感到自己是多么喜欢岛上的草木自然。

“儿童和青少年时期最关心的事情还是女孩子,根本不可能去喜欢植物。30岁之后,看到山毛榉枝头长出的嫩芽,竟忍不住惊叹起它的美丽。从那一刻起我开始对植物产生兴趣。”宫崎骏说。

格林童话里,主角会睡在森林的树洞中。宫崎骏很难想象那个画面。因为,假如是在日本,昆虫肯定会爬满全身,什么种类都有。这一刻,他会想:“啊,我果然是日本人!”

也是在30岁的时候,宫崎骏看到了中尾佐助的“照叶树林文化论”(讲述日本文化源头的文化人类学理论,照叶树林就是常绿阔叶林)。宫崎骏喜爱麻薯和纳豆等黏性食物,年轻时最爱在明治神宫的阔叶林中散步,小时候会听爱说故事的母亲讲述山梨县的山村点滴。这些都因“照林树林文化”交织在一起,让宫崎骏“真正明白了自己的出身”。

“我恢复自信的原因不在于日本制造的车子和家电制品,而在于一本书给了我力量。”“发动战争的愚蠢日本人、攻击朝鲜的丰臣秀吉、最讨厌的《源氏物语》……当我知道自己可以跨越这些禁锢,将心底奔流的思绪与照叶树林相连时,感觉很舒畅,真的是解脱了。”“这本书给了我一个出发点。无论是对于历史、国土或是国家, 我都看得比以前更加清楚。”

绳文时代(日本旧石器时代后期)充满奔放创意的土器让宫崎骏体会到自豪。连青春期曾给宫崎骏带来很大困扰的鼻子形状问题也解决了,因为发现它像绳文时代人的鼻子。宫崎骏甚至称绳文时代为日本人最幸福的时代,——“没有国家和战争,也没有充满巫术的宗教。我想,此时代必定非常祥和,人们的个性必定善良温厚。万物有灵是他们最朴实的信仰。”

万物有灵也成了宫崎骏的信仰。他迷上了树,因为树最能象征这个复杂多样化的世界。“树不只是树,一棵树上有许多寄生或共生的生物。人类的时间、鸟的时间、虫的时间,或者细菌的时间,各有各的时间观,却可以同时存在于一棵树上。”

早上走进工作室,宫崎骏会跟空无一人的屋子说“早上好”。他的解释是:“这里有人的哦,虽然我不知道是谁,不过肯定有的。”这会让人想起《幽灵公主》中,阔叶树林里忽隐忽现的半透明白色小人,转动脑袋一起发出嗒嗒嗒的瘆人声音。

他从不在过年时前往神社参拜,因为他不认为神会存在于那样金碧辉煌的神社里,既然是日本人的神就应该住在深山幽谷里。他曾带着幼年的儿子去冲绳的山中见到最接近原始风貌的神社,拜的神体是石头或树。昏暗寂静的空间里蝴蝶到处飞舞,氛围阴森森的。儿子吓得直叫“好怕,好怕”。感觉好像有什么东西存在着。

宫崎骏解释,对日本人来说,那种“害怕”的心情其实就是对森林的一种尊敬之情——也就是所谓的原始宗教、万物有灵。“欧洲系列的童话思想都认为光明象征正义,黑暗象征邪恶。我不喜欢这样的论调。对日本人来说,神就存在于黑暗中。”“自然是混沌不明的,因为里面一定是暗藏玄机。这个世界的现象不是一句超自然或神秘就可以解释清楚的。这个世界并不是只为了人类才存在,所以有鬼怪之类的存在也是很自然的事。”“那样的感觉会与自己内心深处的幽暗面相联系,而当那样的感觉消失时,自己内心所存在的阴暗面也会消失,这时便能感觉负面的自我意识越来越淡薄。”

“日本人似乎不会希望神明来解救自己的灵魂。”宫崎骏说:“虽然嘴里口口声声说死后要去哪里,但其实心里不会马上想到西方极乐世界或是天国,反而认为在山林间或泥土里立地成佛,才是最好的结局。”

丰饶的自然同时也可能是凶残的自然。平时微笑的神明也可能会变成凶暴的神,“不过,一旦镇压之后,就会变成面带笑容的和蔼神明。我比较喜欢这样。”宫崎骏说。也许正因为这样,除了作为背景、面目模糊的军队和战争,宫崎骏的电影里几乎没有真正的反派,反派的身上总有让人理解的部分,有时是财富或权力带来的贪婪或自我膨胀,有时是神灵对人类破坏自然的抗议……电影的最后,他们往往都和解或改正了。这不是动画片或通俗电影通常的方式,《风之谷》引进到美国时,名字被改成了《风之战士》。

宫崎骏不大喜欢被人说是环保主义者,因为万物有灵不是为了人类着想,只是不想破坏自然。“对人类有害的就是害鸟,对人类有益的就是益鸟,这种说法很奇怪。”他在家里不会开冷气,不用洗衣粉,用天然肥皂丝。院子里枯死的圆木中跑出飞蚁,太太害怕木造地基被啃坏,要烧掉圆木,宫崎骏却说,不要烧,家里就算被啃坏也无所谓。夫妻俩争论的问题常常是:盆栽里有了毛毛虫,把叶子啃得乱七八糟,到底是该保护盆栽,还是应该保护毛毛虫。

不过转头,他又会想得很开。圆木还是被太太烧掉了,那就烧掉吧。“我其实是个纵使明白地球即将毁灭也会活得开朗又快活的人。因为,我心里虽然知道大家都会死,但毕竟现在大家都还活得好好的。”他会笑着说。

这也颇像他对待国家的态度,一边各种忧心忡忡,一边会说:“我是一个认为国家再糟也不会拖累我的人。也就是说,就算国家破产了,大家还是有办法活下去。虽然我们随便就把国家挂在嘴巴上,国家太愚昧而不图振作时也会让国民很难堪,可是所谓的民族也好、人民也罢,都跟国家没有关系。”

幻想世界与现实世界的连结

从飞机上往下望,

看着日本国土的人口增加成这副德性

且到处是高尔夫球场,

心里的感觉真糟。

一这么想就觉得好悲观,

可是一旦旁边坐了一个可爱的人,

又心跳加快,一时之间,

幸福感觉又冒了出来,

而这,就是人吧。……

这两种看似分裂的观点不能在电影里

合而为一吗?

——1994年8月

给无数人带来美妙童年的宫崎骏自己并没有一个美妙童年,他甚至也没有一个悲惨童年。作为兄弟姐妹中最听话懂事的那一个,他的童年以“好孩子”的姿态平淡度过。“在朋友之中,我应该算是颇为开朗的人。但在内心深处,却存在着一个充满极度惶恐与恐惧的自己。”“没有自我意识,但正因为没有自我意识而紧张莫名。”那种只是在配合父母的屈辱感让他非常难过。

他记得自己18岁之前,总是躲在房间里乱吼乱叫,看那些描述恨意和不快事物的连环画,一心一意想要忘掉一切。他真的忘掉了。他能记得初次见到蝉的眼睛有多漂亮,也记得螯虾那呈现剪刀形状的大螯有多感人,但是关于自己与他人那时互动的模样,却全部从记忆里消失了。

“所以我后来会制作儿童动画,其实是一种补偿心理。”宫崎骏后来总结:“童年不是为了长大成人而存在的,它是为了童年本身、为了体会做孩子时才能体验的事物而存在的。童年时5分钟的经历,甚至胜过大人一整年的经历。”

在准备高考的黑暗季节里,宫崎骏看到了日本首部长篇彩色动画片《白蛇传》。看完电影后,他几乎失魂落魄地晃荡在飘雪的回家路上,蜷缩在桌炉边哭了一整晚,这里面夹杂着考生的抑郁、青春期的惶恐和少年的怀春。正在模仿愤世嫉俗连环画的宫崎骏感觉醍醐灌顶:其实他不想画那些,他渴望自己能够肯定这个世界。

曾泡在艺术影院中看《修女乔安娜》和新浪潮的宫崎骏发现,那些电影“加起来也不如我对一部《摩登时代》的喜爱”。加上并不优秀的《白蛇传》对他的意义,宫崎骏总结:“通俗作品的意义在于与它相会的那一瞬间所产生的感悟。”“观众是为了从现实生活的不自由中解放而走进电影院的,为了发泄郁结,寻求自我肯定及憧憬,找回面对现实的力量——哪怕只有一点点。所以,尽管通俗作品或有轻薄,但它必须有真情流露。观赏它的门槛又低又宽,想进去的人并不会受到阻拦,而其出口却使人获得极高的净化效果。我一向不喜欢迪斯尼的作品。我认为它的入口与出口门槛都是一样的低而宽,像是在蔑视观众。”

许多年后,即使拿到了奥斯卡最佳动画长片奖、威尼斯电影节荣誉金狮奖,甚至在与真人电影的角逐中拿到了柏林电影节金熊奖,宫崎骏依然认为自己拍的是通俗作品。如果说通俗可以用票房来代表的话,日本电影票房纪录用近乎夸张的方式展现了宫崎骏的受欢迎程度——日本本土电影史上最卖座的前5部电影,有4部属于他。尽管他自己认为,他的作品主要还是拍给孩子看的,因为“如果以为动画可以解决大人世界里的问题,那未免是太一厢情愿的想法。”但这并不妨碍它们在成人世界里也一样风行。

宫崎骏喜欢作家村上龙对他的评价:“我们全家都喜爱您的作品,是因为您不以人道主义为诉求。虽然您的动画都是以完美结局来收场,但里头却没有一般所谓的人道主义。我认为人道主义是一条非常轻松简单的道路,而且,还必须编织许多的谎言。现在的小孩都非常严苛,一眼就能够把那种人道主义给看穿。”

即使要创造的是瑰丽和奇妙的幻想世界,宫崎骏最看重的仍是那个世界与现实世界的连结,不能脱离“现实主义”。庞大的机械不应该仅仅是力量的象征,它应该是主角花功夫做出来的,坏了由主角自己动手修好,或者至少也该有个设计者或技术团队。“要画出这部分,虚构的世界才会成真。”

来吉卜力工作室应聘的许多年轻人,被问到想画什么时,回答:“爆炸场面。”再问:“之后呢?”就没有任何想画的东西了。宫崎骏不满意:“我认为,最重要的,还是人要如何生存的问题,或者是如何看待人和万物之间的关系等这一类对人的关怀。”正如他希望机械的作用是“帮助人们从束缚中解放”。这些东西被他称为圣诞树的树干,而那些迷人的幻想是树上的圣诞老人和发光的星星。“要是没有叶子,或是有了叶子却没有枝干,我想不会有人认为那是圣诞树的。”宫崎骏说。

宫崎骏的法西斯主义

我们的美术热衷于将太阳的光芒放进画面里、

描绘出空间层次、表现出世界之美。

例如,尽管惨剧正在眼前展开,

我们仍然尽全力表现出

其背后的世界之美。

对我们而言,无论是近代绘画史、

东洋或西洋的差异、传统或前卫的差别,

怎么样都无所谓。

唯有潜藏在画面的最深处、

那个看不到尽头的地方,

或是从画面的框架满出来、

向左或向右延伸的这个世界以及灿烂的太阳,

种种生物或草木或人们得以生存,

才是最重要的。

——2005年10月

中国传媒大学教师周逵想象中的吉卜力工作室,起码有个大大的接待室,来访者络绎不绝,“全世界的人都想跟宫崎骏认识吧。”2009年,他们逮着了极难得的机会采访宫崎骏。实际情况是,如果没人提醒,周逵差点儿错过了东京都近郊这幢不起眼的安静的三层小楼。

1985年,专门为宫崎骏和高畑勋制作动画的吉卜力工作室成立。吉卜力的本意是意大利语“吹过撒哈拉沙漠上的热风”,曾被意大利空军飞行员拿来作侦察机的名字。又被热爱飞行器的宫崎骏拿来作工作室的名字。1992年,宫崎骏设计,工作室自建房子,搬到了现在的地方。

会客厅的椅子垫子都是龙猫的样子,中国记者团像坐在了一群龙猫的身上。周逵记得,工作室制作人铃木敏夫和大家寒暄着,一旁的宫崎骏显然不喜欢寒暄,他随手拿了张纸,画出一个小怪兽。

十多年前,高畑勋眼里的宫崎骏还不是这种只埋首艺术世界的风格。宫崎骏精力旺盛,是创作者的同时,也是“工作室的强力主宰者”。“他将因为创作而感到疲累的头脑和双手,移用到公司内的营运和第一线指挥等重度工作中,让身心稍事休息。最近则以顶楼庭园和地震用厕所的发明、设计、监工等工作来让头脑冷却一下。”“对我们这群普遍缺乏计划观念的动画工作者来说,他真的很稀有。”

导演押井守这样描述过宫崎骏:“他给我的第一印象是个很轻松愉快的人,但是当讨论渐渐热烈起来的时候,他却完全不给你留点余地,结果我被他说了很多难听的话。”吉卜力无数次邀请押井守加入,他都拒绝了。“理由是他们管得太严了。……比如说,他们告诉你早上10点来,晚上10点回去,然后你得乖乖地不断工作一年或两年。但是在我这儿,在晚上之前没有人来,也没有人知道谁现在在做什么。……吉卜力很像克里姆林宫的翻版,宫崎先生像是主席,高畑先生就像苏联总统之类的,而制作人铃木无疑是克格勃首脑。但是他们做出来的东西,和他们组织内部的真实情形却完全是两码事。会聚集在吉卜力的,都是喜欢那种一致性的团结的人。……对某些人来说,它遵循着很好的秩序,但对其他人来说,那简直是难以忍受的法西斯主义。然而可以确定的一点是,只有在这种山一般的严厉控制之下,那样的电影才做得出来。”

“对一种创造性的工作来说,无政府状态至少要比权威下的自由要好多了。”押井守觉得。

这大概也是吉卜力工作室多年来缺少接班人的重要原因。新人难得被提拔为导演,还得接受宫崎骏在现场的指手画脚。比如《侧耳倾听》的导演近藤喜文,就因宫崎骏插手被迫改掉情节,两人接连发生冲突,关系急转直下。电影获得了当年日本本土电影票房第一的成绩。可是,“完成那电影后他急速地衰老。”宫崎骏说。两年后的1998年,近藤喜文因病突然去世。

“47岁,感觉人生不是在攀登,而是渡过了奈何桥。”许多年后,宫崎骏重提起他,揉搓着脸颊,缓解尴尬似地干笑两声,又沉默着低下眼睛:“很可惜。”他重重叹一口气。

2006年,宫崎骏的长子宫崎吾朗在吉卜力工作室成为导演。作为父亲,宫崎骏给他了更为尖利严苛的批评。

宫崎吾朗执导第一部动画电影《地海战记》时,宫崎骏去工作室看望,便在纪录片里说:“与其说不想见,不如说不想接近他。会令自己心情不好啊。”电影首映时,放到一半宫崎骏就离开了放映厅,抱怨:“就像坐了3个小时一样。”之后该片确实遭到外界严厉批评。

2011年,宫崎吾朗执导《虞美人盛开的山坡》,宫崎骏看到儿子的画就说:“那种没有灵魂的画,画得再多也没有用。”两人对创作发生分歧,宫崎骏每天都去工作室转悠,忍不住向导演要台本看。吾朗用沉默拒绝。父亲没把自己放在眼里,他非常厌恶这种感觉。最终,《虞美人盛开的山坡》成为当年日本本土电影票房冠军,并拿到了第35届日本电影学院奖最佳动画片。不知这能否让宫崎骏满意一些。

在提拔作画人米林宏昌首次导演电影《借东西的阿丽埃蒂》时,宫崎骏第一次忍住,不做任何检查。他甚至在这一年内都故意和米林宏昌保持距离,连路过时也尽量不去看他那边。“这是我的节制,我绝不插手。”

一年后,离原画截止日还有3天时。宫崎骏终于第一次似乎不经意地走向坐在导演席的米林宏昌。宫崎骏看着导演席窗外的风景,说起自己当年坐在这的风景:“花少了不少啊,以前满街都是花店来着。对面黄色屋子的颜色也浅了,以前是柠檬黄来着。”米林宏昌笑着应着。宫崎骏又闲闲地走开了。某种可以被称为传承的东西,就含在这看似不经意的话语中 了。

人类是无可救药的东西

一旦迈入老年,

眼前的门扉就突然打开来。

门扉的那头并不是清晰可见的笔直道路,

而是有如天与地混杂在一起、

渺茫模糊的灰色世界。

尽管回头看是熟悉的巷弄,

却是再也回不去,

从此以后只能往灰色的世界走去。

那些随处可见、在稍前方走着的前辈们,

他们的身形看起来就像个影子。

但是,那景象无法让人产生连带感,

我还是只能一个人向前走。

——2008年5月

宫崎骏清晰地感觉到自己老了。“有时会看不清观众的脸。自己中学时代看到这个会怎么想,根本想象不出来了。”

必须做体操、去散个小步,每天早上出门上班前都必须做一大堆准备工作。最麻烦的是脑子也老了。“不能再像以前一样,24小时都想着有关电影的事情。脑浆一旦过热,钨丝马上就像要断掉一样,因此必须确实把握脑袋清楚的短短几个钟头才行。必须在过热之前切换开关,按下OFF,消除脑中的电影相关事情。”宫崎骏写道:“年老,真是件非常麻烦的事。”

许多年前,他想象着自己要当一个可怕又奇怪的祖父。在房内摆一大堆石砌恐龙之类的古怪东西,不让孙子碰,然后看孙子怎么想办法碰碰看。或者瞒着孙子的父母,找来一部拉风的车子,带孙子去飚车。“我要变成那种爷爷,为孙子们制造惊奇。”他说。

现在,他不止需要一两个孙子。他在工作室旁盖了一间幼儿园“三只小熊的家”,自己成了幕后园长。“我深知老年人只要看着小孩子,就会有种幸福的感觉,这是非常重要的事情。若说孩子长大之后会变成怎样,答案当然是只会变成无趣的大人。即使长大成人,等待着他们的既不是荣耀,也不是喜剧,而是悲剧性的暧昧人生。但无论如何,小孩是时时充满了希望,面对挫折、怀抱希望,这是他们惟一的答案。”他的分裂处又自动和平共处,并积极向前了。就像铃木敏夫评价他:“总是活得很乐观健康,我已经对他那种没根据没原则的乐观健康无话可说了。”

“人类是无可救药的东西。”这句母亲的口头禅曾经无数次引发宫崎骏的激辩,但抗议的同时,他又确实因为战败后的丑恶现实感到无地自容。许多年后,宫崎骏与他尊敬的作家堀田善卫和司马辽太郎对谈,听到他们也说出“人类真是无可救药”,心情竟轻松了许多。“如果把它说成一种透彻的虚无主义,或者会招致误解。这是归结于现实主义的说法,并没有否定人类的意思。”宫崎骏说。

按照高畑勋的想象,老去的宫崎骏,应该一边感叹“人类真是无可救药”,一边泰然自若、寄希望于未来、含饴弄孙、给予年轻人温和的鼓励、周游于大自然、深知作为这个世界的观察者应有的礼节。

正如宫崎骏许多次总结的,他透过电影持续向孩子们传达的是:“或许你尚未遇见,但是这个世界上真的有许多美丽的东西,或美好的事情。”“生存在这个世界是值得的。”

(参考资料:《出发点1979-1996》、《折返点1997-2008》、《动画大师宫崎骏》、《世界动画电影大师》、《日本动画的力量:手冢治虫与宫崎骏的历史纵贯线》、《宫崎骏杂想笔记》、《宫崎骏:思索与回归——日本的动画片和我的出发点》、《押井守谈宫崎骏》、NHK宫崎骏系列纪录片)

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口